グラビア,写真,デジカメ,PCそしてDACの話題と盛り沢山!

DigiFi No.7特別付録!Olasonic「USB−DAC付パワーアンプ」

Wed 27 Jun 2012 00:00

DVK-UDA01を更にプチ改造

Fri 04 May 2012 11:00

少し前書いた様に、気になる部分が若干残っていたので更にプチ改造した。一つは「R13/15の10KΩをオーディオグレードへ」、もう一つは「FOX924Bへパスコンを追加」この二点。前者はR13側がOS-CONに近く半田付けするのが困難、後者はFOX924Bより更に小さいので大変と、ためらっていたが一気にやってしまった。

少し前書いた様に、気になる部分が若干残っていたので更にプチ改造した。一つは「R13/15の10KΩをオーディオグレードへ」、もう一つは「FOX924Bへパスコンを追加」この二点。前者はR13側がOS-CONに近く半田付けするのが困難、後者はFOX924Bより更に小さいので大変と、ためらっていたが一気にやってしまった。LXA-OT1プチ改造

Sun 05 Feb 2012 17:00

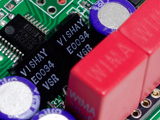

改造Part2の結果、ご機嫌なサウンドになったLXA-OT1。ただ先の日記で少し触れたが、本体側で気になる部分がまだ残っていた。TDA7491HVのパスコンに相当するC56とC66だ。これをWIMA 0.1uFと交換したい。問題は電解コンデンサを横に寝かしている関係で、そのまま付けると丁度場所が当たってしまうこと。

改造Part2の結果、ご機嫌なサウンドになったLXA-OT1。ただ先の日記で少し触れたが、本体側で気になる部分がまだ残っていた。TDA7491HVのパスコンに相当するC56とC66だ。これをWIMA 0.1uFと交換したい。問題は電解コンデンサを横に寝かしている関係で、そのまま付けると丁度場所が当たってしまうこと。AT-HA35iのコンデンサ交換

Mon 09 Jan 2012 16:00

先日、AT-HA35iのオペアンプをソケット化し、OPA627BP×2下駄×2へ乗せ替えたこともあり、ならばとアナログ部のコンデンサも交換した。本来抵抗も替えたいところだが、数が多いので今回はパス。ただ一部のパーツが売り切れで耐圧を50vにしたところギリギリに……。

先日、AT-HA35iのオペアンプをソケット化し、OPA627BP×2下駄×2へ乗せ替えたこともあり、ならばとアナログ部のコンデンサも交換した。本来抵抗も替えたいところだが、数が多いので今回はパス。ただ一部のパーツが売り切れで耐圧を50vにしたところギリギリに……。Nanotec Systems「SP#79 Special」

Fri 06 Jan 2012 10:00

手持ちのスピーカーケーブルは若干太めで長さもあるため、LXA-OT1に接続するにはイマイチしっくりこなかった。用事があって御茶ノ水へ行ったついでに、audiounionへ寄って購入。ただ名指しでこれを選んだわけでなく、ケーブル売り場にあった中から細めで単価も安いのをピックアップし、自宅に戻って調べたところ、Stereo誌でも使われているものだった(笑)

手持ちのスピーカーケーブルは若干太めで長さもあるため、LXA-OT1に接続するにはイマイチしっくりこなかった。用事があって御茶ノ水へ行ったついでに、audiounionへ寄って購入。ただ名指しでこれを選んだわけでなく、ケーブル売り場にあった中から細めで単価も安いのをピックアップし、自宅に戻って調べたところ、Stereo誌でも使われているものだった(笑)AT-HA35iのオペアンプを交換

Fri 30 Dec 2011 17:00

もともとAT-HA35iはデジタル出力だけしか使っていなかったので気にならなかったが、先日組み立てたLXA-OT1へアナログ出力を回したため、内蔵しているオペアンプ(4558D×2)が気になっていた。そこで基板形式のオペアンプ1回路→2回路変換の下駄を作ったついでに交換することに……。

もともとAT-HA35iはデジタル出力だけしか使っていなかったので気にならなかったが、先日組み立てたLXA-OT1へアナログ出力を回したため、内蔵しているオペアンプ(4558D×2)が気になっていた。そこで基板形式のオペアンプ1回路→2回路変換の下駄を作ったついでに交換することに……。鎌ベイアンプKRO「SDA-1100」

Thu 13 Aug 2009 17:00

WUAIF01のアナログ部

Fri 06 Jul 2007 10:00

デジタル部だけ組んだWUAIF01、ちょっと時間があったので軽くアナログ部も半田付けした。一応オリジナルから少しだけパーツを変更している。但し、ヘッドフォンは使う予定が全く無いので未配線のまま。もしここも作るなら、サイズ的に緑MUSEとRE35を使うかな!?

デジタル部だけ組んだWUAIF01、ちょっと時間があったので軽くアナログ部も半田付けした。一応オリジナルから少しだけパーツを変更している。但し、ヘッドフォンは使う予定が全く無いので未配線のまま。もしここも作るなら、サイズ的に緑MUSEとRE35を使うかな!?USB Audioキット再び − WUAIF01

Sat 16 Jun 2007 18:52

今日記事ネタで秋葉原をウロウロしていたところUSB Audioキット発見!以前PC Watchで紹介したのはPCM2704を使ったもの。今回発見したのはPCM2706版だ。付属の回路図は今年の2月作成となっているので、出回ったのはここ数ヶ月だろう。

今日記事ネタで秋葉原をウロウロしていたところUSB Audioキット発見!以前PC Watchで紹介したのはPCM2704を使ったもの。今回発見したのはPCM2706版だ。付属の回路図は今年の2月作成となっているので、出回ったのはここ数ヶ月だろう。工作 | -

BB-Shout with 専用ケース

Tue 01 May 2007 14:11

去年記事ネタで作った単独作動するネットラジオのBB-Shout、ケースにも入れずそのまま使っていたのだが、秋葉原へ行ったついでに専用ケースを買ってきた。ネジなど細かいパーツも付属し1,200円。ちょっと高い気もするが、LCDなど四角い穴あけは面倒なので、まぁいいか!って感じだ。気になっていた終端抵抗をDALE CMF-55(47KΩ)へ変更。これは結構効いた(笑)

去年記事ネタで作った単独作動するネットラジオのBB-Shout、ケースにも入れずそのまま使っていたのだが、秋葉原へ行ったついでに専用ケースを買ってきた。ネジなど細かいパーツも付属し1,200円。ちょっと高い気もするが、LCDなど四角い穴あけは面倒なので、まぁいいか!って感じだ。気になっていた終端抵抗をDALE CMF-55(47KΩ)へ変更。これは結構効いた(笑)工作 | -

JKL試聴会@アムトランス

Sun 22 Jan 2006 14:36

昨日1月21日、秋葉原のアムトランスで自作Audioの試聴会が行われた。集合した機器はJinsonさん、khimairaさん、Lucyさんらがネットで配布している自らオリジナルのもの。東京としては豪雪の中、約20人ほどが集まり盛り上がった。

昨日1月21日、秋葉原のアムトランスで自作Audioの試聴会が行われた。集合した機器はJinsonさん、khimairaさん、Lucyさんらがネットで配布している自らオリジナルのもの。東京としては豪雪の中、約20人ほどが集まり盛り上がった。工作 | -

赤基板とトランスI/V

Thu 05 May 2005 10:00

TDA1541A球バッファDACの赤基板が届いたので、どう組もうか!?悩んでいる。特徴的な14個のコンデンサの種類ももちろんだが、I/V変換を同じオペアンプ式にしても面白くなく、トランスI/Vを試す予定。(5/8追記)

TDA1541A球バッファDACの赤基板が届いたので、どう組もうか!?悩んでいる。特徴的な14個のコンデンサの種類ももちろんだが、I/V変換を同じオペアンプ式にしても面白くなく、トランスI/Vを試す予定。(5/8追記)TDA1541A球バッファDAC

Mon 11 Apr 2005 09:55

丁度去年の同じ時期にTDA1541Aを使ったDACを作ったが、今年も組んでみた。jinson氏の設計によるオペアンプI/V+ECC88系の真空管バッファ付きDACである。この緑基板は、もともとテスト用で、配布用は赤い基板。あと一週間が待てずに組み立ててしまった。(4/12回路図追加)

丁度去年の同じ時期にTDA1541Aを使ったDACを作ったが、今年も組んでみた。jinson氏の設計によるオペアンプI/V+ECC88系の真空管バッファ付きDACである。この緑基板は、もともとテスト用で、配布用は赤い基板。あと一週間が待てずに組み立ててしまった。(4/12回路図追加)工作 | -

Categories

- 日記 (162)

- 撮影 (45)

- グラビア (73)

- iPhone (10)

- Gallery (3)

- moblog (18)

- 工作 (19)

- 音楽 (18)

- Photogenic Weekend (394)

- PC Watch (377)

- デジカメWatch (13)

- パワレポ (7)

- デジタル写真教室 (20)

- JUICY x JUICY (17)

- 携帯コンテンツ (2)

- DVD-Video (11)

- 写真集 (1)

- 書籍 (2)

- その他の雑誌やSite (38)

- MyBook Digital写真教室 (1)

Recent Comment

- DigiFi No.7特別付録!Olasonic「USB−DAC付パワーアンプ」

⇒ root (04/26) - 21.5型フルHDのAndroidタブレット!KOUZIRO「FT103」

⇒ oven-horse (09/11) - Sound Blaster Axx搭載!クリエイティブメディア「SBX20」

⇒ アンドロメダ (08/29) - 8月号【汐田理子 + Nikon D7000】1週目

⇒ マジコン (08/17) - 11.6型でi7>650M搭載!「G-Tune NEXTGEAR-NOTE i300」

⇒ Nel (05/21)

Archives

- January 2017 (1)

- December 2014 (1)

- July 2014 (1)

- December 2013 (10)

- November 2013 (10)

- October 2013 (10)

- September 2013 (9)

- August 2013 (10)

- July 2013 (10)

- June 2013 (10)

- May 2013 (10)

- April 2013 (10)

- March 2013 (10)

- February 2013 (10)

- January 2013 (10)

- December 2012 (9)

- November 2012 (11)

- October 2012 (10)

- September 2012 (10)

- August 2012 (10)

- July 2012 (10)

- June 2012 (12)

- May 2012 (11)

- April 2012 (10)

- March 2012 (8)

- February 2012 (8)

- January 2012 (7)

- December 2011 (9)

- November 2011 (8)

- October 2011 (9)

- September 2011 (7)

- August 2011 (7)

- July 2011 (11)

- June 2011 (8)

- May 2011 (6)

- April 2011 (9)

- March 2011 (11)

- February 2011 (10)

- January 2011 (10)

- December 2010 (11)

- November 2010 (16)

- October 2010 (13)

- September 2010 (14)

- August 2010 (13)

- July 2010 (17)

- June 2010 (13)

- May 2010 (13)

- April 2010 (12)

- March 2010 (10)

- February 2010 (11)

- January 2010 (14)

- December 2009 (10)

- November 2009 (10)

- October 2009 (12)

- September 2009 (11)

- August 2009 (10)

- July 2009 (12)

- June 2009 (11)

- May 2009 (10)

- April 2009 (9)

- March 2009 (9)

- February 2009 (9)

- January 2009 (6)

- December 2008 (11)

- November 2008 (10)

- October 2008 (14)

- September 2008 (7)

- August 2008 (13)

- July 2008 (7)

- June 2008 (5)

- May 2008 (5)

- April 2008 (7)

- March 2008 (7)

- February 2008 (5)

- January 2008 (6)

- December 2007 (6)

- November 2007 (8)

- October 2007 (6)

- September 2007 (6)

- August 2007 (8)

- July 2007 (10)

- June 2007 (8)

- May 2007 (8)

- April 2007 (6)

- March 2007 (9)

- February 2007 (10)

- January 2007 (13)

- December 2006 (11)

- November 2006 (6)

- October 2006 (10)

- September 2006 (14)

- August 2006 (9)

- July 2006 (7)

- June 2006 (12)

- May 2006 (12)

- April 2006 (11)

- March 2006 (16)

- February 2006 (10)

- January 2006 (12)

- December 2005 (12)

- November 2005 (11)

- October 2005 (11)

- September 2005 (15)

- August 2005 (16)

- July 2005 (15)

- June 2005 (16)

- May 2005 (20)

- April 2005 (14)

- March 2005 (26)

- February 2005 (35)

- January 2005 (31)

- December 2004 (57)

- November 2004 (6)

- October 2004 (5)

ひょんな事から8月末発売「DigiFi No.7」の付録、「Olasonic USB−DAC付デジタルパワーアンプ」(試作機)をお借り出来たので軽くレポートしてみたい。もちろん既にamazonで予約済だが、こんなに早く聴けるとは思っても見なかった。サイズは約6.2cm×9cm(スピーカーターミナルの端まで)と小型。内容的には少し前に改造記事を書いた

ひょんな事から8月末発売「DigiFi No.7」の付録、「Olasonic USB−DAC付デジタルパワーアンプ」(試作機)をお借り出来たので軽くレポートしてみたい。もちろん既にamazonで予約済だが、こんなに早く聴けるとは思っても見なかった。サイズは約6.2cm×9cm(スピーカーターミナルの端まで)と小型。内容的には少し前に改造記事を書いた

![マイクロソフト Surface 2 32GB 単体モデル [Windowsタブレット・Office付き] P3W-00012 (シルバー)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31%2BEHy56lzL._SL160_.jpg)

![FineGirl 「加藤リナ」超可愛い! [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51IaFDhdYqL._SL160_.jpg)